建設工事においては、多くの資材が使用され、それらの大半は廃棄物として処分されます。しかし、建設リサイクル法が導入されることで、その状況が変わろうとしています。この法律は、建設資材を再利用することを促進するために制定されました。職人の方々にとっても、この法律について正しく理解しておくことは重要です。本記事では、建設リサイクル法について、義務付けられた内容や対象となる建設工事、事前届出の期限や罰則など、詳しく解説していきます。

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法は、廃棄物の最終処分場の容量が限界に達している問題や、不適切な廃棄物処理に対処するための法律として、2000年(平成12年)に日本で制定されました。これに先駆けて、昭和40年代(1965年 - 1975年)に建てられた多くの建築物が更新・再建の時期に近づいており、その結果として大量の建築廃棄物が発生することが予想されました。この法律の制定により、建設業者は建設現場での解体作業を適切に分別し、可能な限り再資源化を推進することが求められるようになりました。これにより、不法投棄の全体量を減少させることが狙いとされています。

具体的に、建設リサイクル法では、建設や解体に際して使用される特定の建設資材、例えばコンクリート、アスファルト、木材などの取り扱いについて定めています。この法律は受注者に対して、これらの資材を適切に分別解体し、再利用やリサイクルを積極的に行うことを義務付けています。

これらの詳細は東京都都市整備局のホームページなどでも提供されています。この法律により、建設業界におけるリサイクルの推進と不法投棄の防止が図られ、結果として廃棄物の最終処分場への負担軽減と持続可能な社会の実現に寄与しているとされています。

参照:建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討について とりまとめ

https://www.env.go.jp/recycle/build/matome01.pdf

建設リサイクル法で義務付けられている内容

建設リサイクル法で義務付けられている内容は、発注者、受注者、自主施工者それぞれに異なります。

発注者

建設リサイクル法における発注者の義務は、民間工事と公共工事で異なる要件が設けられています。

まず、民間工事における発注者は、次の二つの義務を果たさなければなりません:

都道府県知事への事前届出:工事が開始される前に、都道府県知事へ計画を届け出なければならず、その中には解体工事や資源化計画が含まれます。

請負契約書面への必要事項の記載:請負契約に、資源の分別収集や再利用に関する事項を明記しなければなりません。

一方、公共工事における発注者は、以下の義務があります:

事前通知:民間工事とは異なり、公共工事の場合、都道府県知事への事前届出の代わりに事前通知が必要とされています。この通知は、工事が開始される前に行われ、その中には解体工事や資源化計画が含まれます。

請負契約書面への必要事項の記載:これは民間工事と同様で、請負契約に、資源の分別収集や再利用に関する事項を明記しなければなりません。

以上のように、民間工事と公共工事とでは、都道府県知事への事前届出と事前通知という点で差がありますが、双方とも請負契約書面への必要事項の記載は共通の義務となっています。これにより、建設リサイクル法は、建設や解体に際して使用される資材の適切な取り扱いを義務付け、再利用やリサイクルの推進を図っています。

受注者

次に、受注者の場合について解説します。受注者の場合、以下の義務があります:

- 分別解体等の実施:建設資材を適切に分別し、解体を行うこと。

- 下請負人に対する届出事項の告知:下請負人への必要な届出事項を告知すること。

- 請負契約書面への必要事項の記載:資源の分別収集や再利用に関する事項を契約書面に明記すること。

- 再資源化等の実施:可能な限りの再資源化を行うこと。

- 解体工事業者の登録:建設業許可を持っていない場合、適切な登録を行うこと。

自主施工者

建設リサイクル法では、自主施工者、つまり請負契約によらず自ら施工を行う者に対しても、特定の義務を課しています。これは、自主施工者が建設業務を通じて生成される廃棄物を適切に取り扱う責任を担うべきであるという考え方に基づいています。

自主施工者の義務には以下の二つがあります:

- 対象建設工事の事前届出:自主施工者は、自身が行う建設工事について、その工事が開始される前に都道府県知事へ計画を届け出なければなりません。この届出には解体工事や資源化計画が含まれます。

- 分別解体等の実施:自主施工者は、建設資材を適切に分別し、解体を行うことが義務付けられています。

これにより、建設リサイクル法は、建設業界全体にわたる資源の適切な利用と再資源化を推進しています。

参照:建設リサイクル法

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_04.htm

建設リサイクル法の対象になる建設工事とは

建設リサイクル法は、特定の工事について資源の適切な利用と再資源化を推進する目的で制定されました。その対象となる工事は以下の4つのカテゴリーに分類されます。

- 解体する建築物の工事に係る床面積が80平方メートル以上:これは大規模な建築物の解体工事に対して適用されます。このような工事では、大量の建設資材が発生し、その適切な取り扱いが求められます。

- 新築する建築物の工事に係る床面積が500平方メートル以上:これは新築工事が大規模なものである場合に適用されます。これらの工事でも、建設資材の適切な利用と再資源化が重要となります。

- 建物の修繕・模様替えで請負金額が1億円以上:高額な修繕やリノベーション工事においても、資材の適切な取り扱いや再資源化が求められます。

- その他土木工事等の工作物に関する工事で請負金額が500万円以上:一般的な土木工事でも、ある程度の規模(請負金額が500万円以上)がある場合、建設リサイクル法の対象となります。

これらの工事を実施する場合、法律によって定められた一連の義務が発生します。これにより、建設業界全体で資源の適切な利用と再資源化が推進され、環境負荷の軽減が期待されます。

事前届出の期限と提出先

工事の発注者は、工事が始まる7日前までに都道府県の知事への届出が必要とされています。特に東京都の場合、地域により受理する特定行政庁が異なり、一部は建築課または建築指導課が対応します。具体的な届出受理窓口一覧については、東京都都市整備局の公式ウェブサイトに詳細が掲載されています

参照:建設リサイクル法:届出(通知)受理窓口一覧表

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_mado.htm

届出を忘れるとどうなる?

.jpg?q=75&fm=webp)

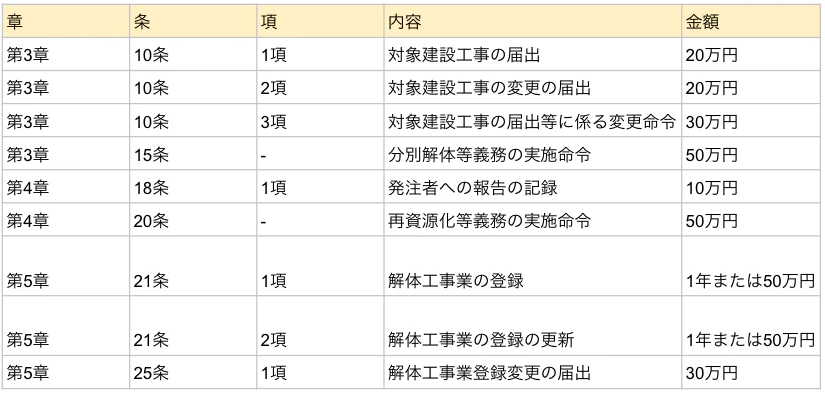

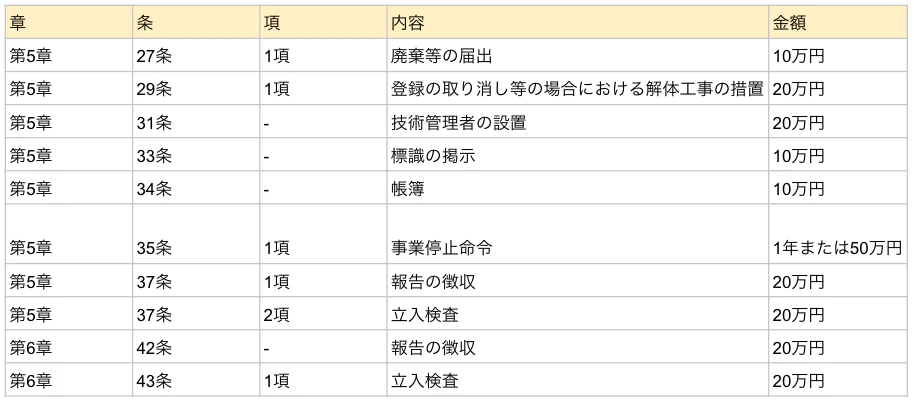

建設リサイクル法は、建設資源の適切な管理と再利用を促進することを目指しています。この法律には、各種の義務が規定されており、それらを怠ると罰則が科せられます。

これらの罰則は、法律によって規定されているものですが、法律を守ることは単に罰則を避けるためだけでなく、環境保護や資源の再利用といった社会的な価値を重視する観点からも重要です。不適切な廃棄物管理は、環境に対する重大な影響を及ぼし、社会全体の持続可能な発展を阻害する可能性があります。

さらに、適切な手続きや届出を怠ると、企業や業者の社会的な評価や信用に影響を及ぼす可能性があります。これは、取引先との関係やビジネスの成長に影響を及ぼす可能性があります。

したがって、建設リサイクル法に規定されている各種手続きや義務は適切に遵守し、必要な届出を行うように心掛けるべきです。不明な点がある場合は、都道府県の公式ホームページを確認したり、関連部署に問い合わせをしたりすることで、より詳しい情報や指導を得ることができます。

具体的には、都道府県知事への事前届出や請負契約書面への必要事項の記載などが義務とされています。特に分別解体や再資源化の義務が重視されており、これらを怠ると罰金や懲役になる場合もあります。

一方、建設リサイクル法は、法律の枠組みを超えて、環境保全と資源再利用を目指す社会全体の努力の一部とも言えます。そのため、法律の遵守だけでなく、持続可能な社会を実現するためにも、資源の適切な利用と管理に取り組むことが求められます。

建設業界は、大量の資源を消費し、大量の廃棄物を発生させる産業の一つです。そのため、適切な資源の利用と廃棄物の管理は、環境への影響を最小限に抑えるとともに、廃棄物を再利用することで新たな資源として活用することが可能となります。

これらの考え方は、建設業界だけでなく、すべての産業や個人が持続可能な社会を実現するために重要な要素となっています。建設リサイクル法の遵守はその一部であり、法律に従うことで、私たち一人ひとりが環境に対する責任を果たすことができます。

まとめ

建設リサイクル法は、建設工事に関連する建築物やその解体工事の廃棄物の再利用を推進するための法律です。この法律の制定の背景には、昭和40年代に建設された建築物の更新時期が迫ってきており、それに伴い大量の建築廃棄物が発生することが予測されたことがあります。また、それらの建築廃棄物の最終処分場が不足しており、その結果不適切な処理が行われることへの懸念もありました。

これを受けて、平成12年に建設リサイクル法が制定されました。この法律では、建設工事の発注者や受注者が、工事に係る建築廃棄物の再利用に関する届出や報告、そして必要な書類の作成を行うことが求められています。これにより、建築廃棄物の適正な処分と再利用が促進されています。

建設リサイクル法を始めとする法律の理解と遵守は、建設業界にとって非常に重要なポイントです。法律に関する質問や疑問がある場合は、都道府県の公式ホームページを確認したり、担当部署に問い合わせをすることが推奨されています。これにより、適切な情報を得て適正な手続きを行うことができます。また、各種情報源を活用して、建設業に関する様々な問題や悩みについて理解を深めることも大切です。

【あなたの理想の職場探しに】建設業に特化した求人をご紹介!

幅広い職種であなたにあった求人が見つかる!高収入、土日休みの企業も掲載!いますぐ転職を考えていない方も、登録するだけでスカウトメールが届きます。

ご自身の市場価値を確認して、より良いキャリアを作っていきましょう!

※その他、新着求人はこちら。

この記事を書いた人

読んだ記事をシェアする